栄養療法とは

栄養療法とは、食事やサプリメントに入っている必要な栄養素を与え、健康の維持や病気の予防・治療を目指します。

栄養療法とは、食事やサプリメントに入っている必要な栄養素を与え、健康の維持や病気の予防・治療を目指します。

現代では、加工食品の摂取や不規則な食事が増えており、必要な栄養素が不足しています。

栄養療法では、1人1人に必要な栄養素をつきとめ、食事内容を変更したり、病態改善の必要に応じてビタミン、ミネラル、アミノ酸、必須脂肪酸、消化酵素、プロバイオティクス等を最適に摂取して頂くことで、その人が本来の健康状態に近づけることができるようサポートします。

当院の栄養療法の特徴

当院では足りない栄養素を与えるだけでなく、なぜ栄養素が足りないのか、足りなくなる理由等の根本原因を見つけて、完治を目指しております。

根本原因の特定のためには複数のバイオロジカル検査が必要で、その検査結果を考慮してオーダーメイドの治療をご提案します。

病気を発症する根本原因

- 偏った食事や栄養の足りない食事

- 運動不足や睡眠不足

- 慢性的なストレス

- 慢性炎症(歯周病・上咽頭炎・腸の炎症)

- 有害金属や毒素の蓄積

- 活性酸素

- 血糖調節障害

上記7つの根本原因から病気や不調が発生します。

これらの原因が理由で、ミトコンドリア機能の低下やホルモンの異常、免疫力の低下、脳内伝達物質の異常等の症状が引き起こされます。特に成長期のお子様の発育に影響が現れます。

偏った食事や栄養の足りない食事

現代人の食事は、カロリーは足りているが、ビタミンやミネラル等の微量栄養素が不足していることがほとんどです。

現に厚生労働省の統計によると、成人のほとんどが栄養摂取基準に達しておりません。

この原因は、食材に含まれる栄養素の不足や、加工食品が増えて製造過程で栄養が流れて減ってしまうこと、また胃腸の機能低下などと言われています。

人間が生きるために細胞内で行われる化学反応には、ビタミンやミネラルは必要不可欠な物質です。

エネルギーを生成するミトコンドリアの機能が低下すると、体は疲れやすくなり、脳内伝達物質の生成が下がると、鬱等の精神的な症状が発生します。

次にタンパク質の不足です。タンパク質は体そのものを作り維持するのに重要な栄養素ですが、現代の過度な糖質が含まれた食事の影響で、タンパク質は不足しがちのことが多いのが実情です。

タンパク質は、体内で代謝のための化学反応を起こす「酵素」の働きもあり、非常に重要な役割を担っています。

そのため、タンパク質が不足すると化学反応が円滑に行えなくなり、ビタミンやミネラルが不足した場合と同じ結果が起こります。

運動不足や睡眠不足

適度な習慣的に行う運動には「抗酸化防御機能」があることが最近の研究でわかっています。

しかし、運動不足や過度の激しい運動をしすぎると、活性酸素は増加してしまうので、注意が必要です。

また、1日のリセットと成長に睡眠は必要です。眠る事で、日中に体に蓄積した活性酸素を取り除き、傷ついた細胞の再生、細胞内の蓄積した不要なタンパク質を除去します。

夜更かしをすると、これらの働きができず翌日までに不要な物を持ち込む事になります。

慢性的なストレス

肉体的、精神的に起こるストレスは、体内の活性酸素を増加させ、ミトコンドリアの機能を低下させます。

その他に、「コルチゾール」という抗ストレスホルモンを多量に消耗します。

「コルチゾール」の機能には、血糖の安定や炎症の制御、免疫の調節、1日のリズムの調節、他のホルモンの活性化等があります。

「コルチゾール」が不足すると、慢性疲労や不眠、朝起きられない、アレルギー疾患、気分の低下、性ホルモン関係の不調が現れます。

慢性炎症(歯周病・上咽頭炎・腸の炎症)

炎症とは、体に異物を入れないようにする体の反応の一つです(免疫反応)。

上咽頭(鼻の裏側)や口腔内、腸では特に炎症が起こりやすいと言われています。

これらの部位で炎症が起こっていると、炎症物質が作られ、それが血液の流れに乗って全身に広がり、炎症が起こっていない場所でも炎症を引き起こします。

炎症が血管内で起これば動脈硬化、肝臓の場合は脂肪肝だけでなく脂質異常症や糖尿病等の代謝疾患、皮膚の場合はアトピー性皮膚炎、脳の場合は精神疾患やお子さんの発達障害に繋がったりします。

有害金属や毒素の蓄積

本来、アルミニウムや鉛、水銀等の有害重金属、カビ毒、化学物質等は、肝臓の無毒化をさせる働きによって、尿や便、汗で体から排出されます。

しかし体内に侵入する毒素が多すぎたり解毒力が低下すると、体内に蓄積され、ミトコンドリアの機能が低下したり神経障害が引き起こされたりします。

活性酸素

人間は、酸素を使用してエネルギーを生成し、生きています。

健康的な生活を送っていても常時、排気ガスの様に細胞から活性化酸素を排出しています。

我々は、抗酸化物質によって適切に活性酸素を取り除く事で、体の細胞が傷つくのを防いでいるわけです。

体内での抗酸化力を超えて活性酸素が増加すると、細胞に傷がつき、ミトコンドリアの機能が低下や組織の劣化が起こります。

紫外線を大量に浴びると皮膚に活性酸素が生成されますし、喫煙は活性酸素を吸っているようなものなので、やめたほうが良いでしょう。また、アルコールを分解する際にも活性酸素が多く生成されるので、飲酒をよくする方は注意が必要です。

血糖調節障害

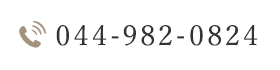

血糖調節障害(かくれ低血糖なども含む)は自律神経の調節障害を引き起こします。

食後の高血糖は活性酸素を増やすだけでなく、過剰なインスリンが出た後の反応性の低血糖により、コルチゾールやアドレナリンといったホルモンの過剰分泌が生じます。

血糖値の乱高下はミトコンドリア機能の低下も引き起こし、副腎疲労、腸内細菌叢異常(ディスバイオーシス)にもつながり、不調の悪循環に陥ります。

この様な方に栄養療法をおすすめ

通常の保険診療では原因が解明しない、体に明らかな原因が見られない不調等の治療に効果があるのは、栄養療法です。

また細胞を健康にする方法ですので、仕事やスポーツのパフォーマンスを向上させたい方や体の調子を上げたいという方におすすめしております。

- 慢性化している疲労(副腎疲労)

- うつ症状等の気分障害

- アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー疾患

- 原因がわからない腹痛やSIBO、リーキーガット等の消化管疾患

- 認知症

- お子さんの発達障害

- 原因のわからない痛み

- 美容的な効果

- 健康状態の向上

- スポーツや仕事、受験勉強等のパフォーマンスアップ

病気を発症するメカニズム

「ミトコンドリア機能」と「副腎」は、7つある根本原因に最初にダメージを与えられます。

「ミトコンドリア機能」と「副腎」は、7つある根本原因に最初にダメージを与えられます。

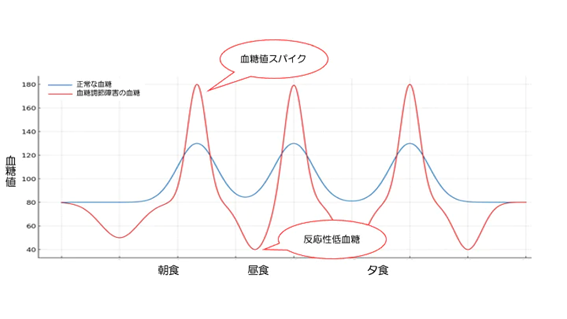

ミトコンドリアは細胞内でエネルギーを生成する小器官で、副腎はコルチゾールというホルモンを分泌する臓器です。

与えられる2つのダメージによって免疫が低下し、腸内環境が悪化します。

リーキーガットを発症すると、腸内の毒素が肝臓に流れるために肝臓の負担が増し、肝機能の低下が起きます。

腸で起こる炎症は根本原因を進行させ、肝機能の低下で低血糖や毒素を溜める等の根本原因を作ります。

栄養療法の前に知ってほしい事

栄養療法を受ける前になるべくこれらの事を理解して頂きたいと思います。

症状の重い方は特に以下の検査や診断が必要になりますので、ご確認ください。

ミトコンドリア機能低下

ミトコンドリアとは

ミトコンドリアは細胞の中にある小器官のことで、人間の体にとって必須の「エネルギー工場」の役割を担っています。

ミトコンドリアは細胞の中にある小器官のことで、人間の体にとって必須の「エネルギー工場」の役割を担っています。

具体的には、ブドウ糖や脂肪酸、アミノ酸といった栄養素を使ってATP(アデノシン三リン酸)と呼ばれる分子を生成します。

ATPは細胞のエネルギー源として、筋肉の収縮、細胞の成長と修復、神経伝達など、多くの生理的プロセスに利用されます。

例えて言えば、ミトコンドリアは身体を動かすための発電機のようなもので、ミトコンドリアの発電量によって、元気であったりすぐに疲れてしまったりという差が生まれてきます。

ミトコンドリアはATP産生の他にも、オートファジー(細胞内の老廃物の除去機能)や、アポトーシス(個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる、管理・調節された細胞死)などにも関わっています。

ですから、ミトコンドリアの機能が低下すると、多くの不調や健康問題が起こります。

ミトコンドリア機能が低下すると起こりやすくなること

- エネルギー不足 → 疲れやすい

- 細胞のタンパク合成が低下 → 代謝が落ちる

- 障害を受けた細胞を壊すこと(アポトーシス)ができなくなる → 細胞のがん化

ミトコンドリア内では、1つのブドウ糖から最大38個のATPが作れます。

しかしミトコンドリア機能が低下すると、作られるATPの数が少なくなります。

極端な話、ミトコンドリアが全く動かなくなるとたった2個のATPしか作れません。

ミトコンドリアの働きが低下している人は、同じエネルギーを作るのに人一倍食べないと(たくさんブドウ糖を燃やさないと)いけないことになります。

食べても太れない人、食べてもすぐにお腹がすく人、空腹になると動けなくなる人は、ミトコンドリア機能が低下している可能性があります。

ミトコンドリア機能低下により引き起こされる状態

ミトコンドリアの機能が低下することによって以下のような症状や疾患に繋がります。

- 疲労感、倦怠感

- 免疫低下

- 炎症の増加

- 酸化ストレスの増加

- 細胞老化が加速する

- 脳の老化、認知機能の低下、神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病)

- うつ病、不安障害

- がんの増加

ミトコンドリア機能低下の原因

ミトコンドリア機能を低下させる原因はさまざまですが、次のものが考えられます。

- 加齢

- ストレス

- 活性酸素

- 低血糖

- 質的栄養不足(ビタミン、ミネラル不足)

- 運動不足

- 慢性炎症

- 有害金属の蓄積

- カビ毒(腸カンジダなど)

ミトコンドリア機能の評価

栄養療法ではミトコンドリア機能を評価するために複数の検査結果を用います。

- 血液検査

- 尿有機酸検査

- ミネラル検査(オリゴスキャン、毛髪ミネラル検査など)

ミトコンドリア機能を改善するには

ミトコンドリア機能の低下を予防・改善するためには、適切な食生活と運動、ストレスや睡眠の管理、また場合によってはデトックスを心がけることが重要です。

食生活をできる限り整え、必要に応じて抗酸化物質を多く含む食品や、ミトコンドリアの健康をサポートする栄養素(ビタミンB群、鉄、マグネシウム、コエンザイムQ10やL-カルニチンなど)を摂取することが推奨されます。

またストレスを適切に管理することで、自律神経のバランスが整いやすくなり、睡眠にも良い影響がでてくることが期待されます。

意識的な睡眠時間の確保も、ある程度は必要です。 適度な運動はミトコンドリアの数を増やし、その機能を高める効果があります。

これらの生活習慣を意識することで、ミトコンドリアの機能を維持し、健康的な生活を送ることが可能となります。

血糖調節障害(かくれ低血糖)

血糖って何?

血糖とは血液中に流れているグルコース(ブドウ糖)のことです。

ちなみに砂糖はグルコースとフルクトース(果糖)からなる二糖類で、砂糖が消化の過程を経てブドウ糖と果糖に分解されて吸収されるので、血糖値を上げる原因になります。

またお米や芋、パスタ、パン、麺類などのでんぷん(炭水化物)は、簡単に言えばブドウ糖がたくさん連なったものです。

そのたくさん連なった場所の消化酵素反応を経てブドウ糖に分解されるため、時間をかけて血糖値を上昇させます。

血糖の体内での流れ

食事内容が消化され、腸からブドウ糖が取り込まれると血糖値が上がります。

血糖は膵臓から出るインスリンというホルモンにより細胞の中に取り込まれ、細胞の中のミトコンドリアでエネルギー(ATP:アデノシン三リン酸)に変わります。

人間はこのATPのエネルギーで生きています。 余ったブドウ糖はインスリンの働きでグリコーゲンという物質に変わり、肝臓と筋肉に保管されます。食後2〜3時間で食事からの血糖は無くなるため、その後はこのグリコーゲンをブドウ糖に変えて血糖値を保ちます。

血糖の調節

血糖値の調節は、血糖値を下げるインスリンと血糖値を上げるグルカゴンやコルチゾール、アドレナリンなどのホルモンで調節されています。血糖調節障害とは、これらの血糖調節ホルモンの分泌がバランスを崩し、血糖値が安定しなくなることを言います。

大きく分けると機能性低血糖と夜間低血糖があります。

①機能性低血糖

食後に血糖値が急激に低下する状態のことです。

食事の後に血糖値が急上昇(血糖値スパイク)して、それからインスリンが過剰に分泌されることで血糖値が下がりすぎることが原因となります。

図)正常な血糖の動きと機能性低血糖症の血糖の動き

症状

血糖値が乱高下すると、次のような症状が起こります。

疲労感

急激な血糖値の低下により強い倦怠感が感じられることがあります。

めまい・頭痛

血糖値の急激な変動によっておこることがあります。

動悸・不安感

心拍数の増加や不安感、パニックに似た症状が現れることがあります。

発汗・手の震え

血糖値の低下に伴い、手が震えたり、冷や汗を書いたりすることがあります。

集中力の低下

脳のエネルギー供給が不足するため、判断力も鈍ることがあります。

食後の眠気

食後に血糖値の急激な低下により発生することがあります。

食後の腹痛

血糖値が下がると血糖値をあげようとしてアドレナリンが出るのですが、この時に腹痛が出ることがあります。

これらの症状は食後2〜4時間以内に現れることが多く、軽度から重度まで様々な程度で現れます。

機能性低血糖の原因

機能性低血糖症の主な原因は、糖質の過剰摂取によるインスリンの過剰分泌です。

特に、高GI(グリセミックインデックス)の食品を多く摂取すると、急激に血糖値が上昇し、それに続いてインスリンが大量に分泌されるため、逆に血糖値が急激に低下してしまいます。

また、不規則な食事(朝ごはんを抜く、過度な糖質制限など)やストレスも、食後の高血糖を引き起こし、低血糖による症状を引き起こす要因となります。

タンパク質の少ない食生活を続けると筋肉量が少なくなり、急激な血糖値の上昇を受け止められないことも原因の一つです。

① 夜間低血糖

睡眠中に血糖値が異常に低下する状態を指します。

この状態は、糖尿病を患っている人だけでなく、健康な人にも発生することがあります。

夜間低血糖は、睡眠中に起こるため、自覚しにくいことが多く、放置すると深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

夜間低血糖の症状

夜間低血糖の症状は、眠っている間に現れるため、気づきにくいことが特徴です。以下のような症状があれば低血糖が疑われます。

寝汗

体が低血糖に反応してアドレナリンを分泌するため、心拍数が増加し、異常に多く汗をかくことがあります。

悪夢

低血糖により脳が興奮状態になり、悪夢や鮮明な夢を見ることが増えます。

寝言や寝相の悪化

低血糖により無意識に寝言を言ったり、寝相が乱れることがあります。

朝の疲労感や頭痛

夜間アドレナリンが出てしまい体が緊張状態になるため、十分な睡眠時間を取ったにもかかわらず、朝起きた時に強い疲労感や頭痛を感じることがあります。

朝食が食べれない

血糖を上げるホルモンであるアドレナリンやグルカゴンは、胃腸の動きを止めてしまうため、朝ごはんが入らないことがあります。

歯ぎしりがある

低血糖によりアドレナリンがでて、無意識で体が緊張状態になるため、歯ぎしりがでやすくなります。

それでいつの間にか歯が削れたり、歯並びが悪くなったりすることもあります。

夜間低血糖の原因

夜間低血糖の主な原因としては以下が挙げられます(糖尿病患者は除く)。

副腎疲労

副腎疲労により血糖値を保つコルチゾールの分泌が不十分な場合、血糖値を維持することができなくなります。

ミトコンドリア機能の低下

様々な理由でミトコンドリア機能が低下すると、エネルギーをうまく作れなくなります。

必要なエネルギーを作るために、より多くのブドウ糖を燃焼する必要性があります。いわゆる「燃費の悪い」状態です。

糖質過多

糖質の多い食生活が続くと、インスリン抵抗性が増加し、結果として脂肪を燃焼する力が低下します。

するとエネルギー源として脂肪を使いにくくなり、その分糖質が過剰に使われてしまうため、夜間に血糖値が低下しやすくなります。

アルコールの摂取

アルコールは肝臓の糖新生を抑制するため、夜間に血糖値を低下させる原因となります。

激しい運動

特に夕方や夜に行った激しい運動は、体内のグリコーゲンを消耗し、夜間の血糖値を低下させることがあります。

血糖調節障害の方の特徴

低血糖になると筋肉を分解してブドウ糖にする(糖新生といいます)ため、やせていて筋肉量が少ない人が多いです。

またミトコンドリアの機能が低下していたり、副腎疲労になっていたりするため慢性的な疲労感、睡眠障害をともなっていることが多くみられます。

血糖調節障害を疑ったら

症状に加えて血液検査が参考になります。

空腹時血糖値

空腹時の血糖値は80〜90台が理想値です。 特に血糖値が70以下の場合は血糖調節障害の可能性があります。

肝酵素(AST>ALT)

低血糖になると筋肉を分解してブドウ糖に変えるために肝臓にあるALTという酵素がたくさん消費されます。

ASTとALTを比べてALTが少ない、特にALTが一桁の場合はかなり血糖値が低く筋肉を分解していると考えられます。

中性脂肪

中性脂肪は血糖からインスリンによって合成されます。低血糖があると中性脂肪が作られなくなります。

中性脂肪の理想値は100前後ですが、値が70以下の時は低血糖の可能性が考えられます。

もっと詳しく知りたい場合

24時間持続して血糖値をモニタリングできる機械があります。 代表的なものにリブレというものがあります。 アマゾンなどで購入できますが、当院でも自費で検査可能です。

24時間持続して血糖値をモニタリングできる機械があります。 代表的なものにリブレというものがあります。 アマゾンなどで購入できますが、当院でも自費で検査可能です。

血糖調節障害の対策

食事内容の見直し

血糖値スパイクを引き起こすような食事をしていませんか?

糖質過多、早食い、食物繊維が少ない、ジャンクな食事、朝食を食べないなど。

補食

空腹時の低血糖を防ぐため適切な補食をとることで低血糖を予防します。

ミトコンドリア機能の改善

ミトコンドリア機能が低いと血糖の無駄遣いが止まりません。

食べても食べても血糖値が下がってしまいます。 ミトコンドリアの機能を改善して燃費のいい体を作ります。

それにはビタミンB群や鉄、マグネシウム、CoQ10といったビタミン、ミネラルが必要です。

またミトコンドリア機能の低下を引き起こしている原因(有害金属、腸カンジダ、酸化ストレスなど)にも、アプローチが必要です。

慢性炎症の治療

上咽頭炎、歯周病、腸内環境不良などが主な慢性炎症の原因です。

これらにアプローチすることが、ミトコンドリア機能の改善や副腎疲労の改善に繋がり、血糖値が安定化します。

最後に

血糖調節障害によって胃腸機能が低下し、おなかの症状がでている人も意外と多いという話も聞きます。

内視鏡検査をしても異常なし、薬を飲んでも改善しないといった方は、一度ご相談ください。

副腎疲労

副腎とは

副腎はコルチゾールやアドレナリンといった体を守るホルモンを分泌している臓器です。

副腎はコルチゾールやアドレナリンといった体を守るホルモンを分泌している臓器です。

副腎疲労とは長期間にわたるストレスや炎症、血糖調節障害などにさらされ、副腎が適切にホルモン(コルチゾール)が分泌できなくなる状態を差し、様々な健康被害を引き起こします。

海外ではHPA軸機能障害とも言われます。

コルチゾールの働き

- ストレスから身を守る

- 炎症やアレルギーを抑える

- 免疫を調節する

- 血糖値の上昇

- 1日のリズムを整える

- 甲状腺ホルモンの活性化

副腎疲労の症状

- 慢性的な疲労感

- うつ症状

- 不安

- 怒り

- 睡眠障害

- 頭にもやがかかる(ブレインフォグ)

- 関節痛

- 月経困難

- めまい、立ちくらみ

- カフェイン欲求

- 甘いものがやめられない

- アレルギー症状がよくならない

などがあげられます

副腎疲労(コルチゾールが足りなくなる)になると

- ストレスに弱くなる

- 炎症体質(関節痛、アレルギーなど)

- 免疫低下(かぜを引きやすい、なかなか治らない) 朝起きられない、不眠

副腎疲労の原因(コルチゾールを多量に消費してしまうこと)

- 長期にわたるストレス

- 慢性炎症(上咽頭炎、歯周病、腸内細菌叢異常)

- 血糖調節障害

副腎疲労の診断

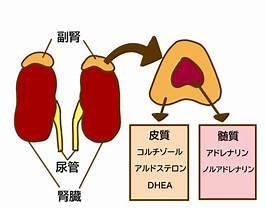

副腎疲労の診断には唾液中コルチゾール検査を行います。

副腎疲労の診断には唾液中コルチゾール検査を行います。

1日4回(もしくは6回)唾液を採取し、唾液中のコルチゾール量を測定します。

コルチゾールは起きる前に多量に分泌され徐々に低下し、寝る前に最も低くなります。

副腎疲労疲弊期(コルチゾールが分泌できなくなってくる)

この時期になると朝起きられない。

この時期になると朝起きられない。

午前中はぐったり、夕方になってやっと元気が出ると言った状態が多い。

副腎疲労の治療

コルチゾールを過剰に分泌させてしまっている原因にアプローチする。

慢性ストレスへの対応

仕事休む、カウンセリング、瞑想など

血糖の安定化

補食、ミトコンドリア機能改善

- 慢性炎症の治療

- 上咽頭炎の治療

- 歯周病の治療

- 腸内環境改善

- コルチゾールを増やす副腎抽出サプリ

- ビタミンC

- マグネシウム

腸カンジダ症

腸の健康は、全身の健康に大きく関係しています。

その中でも「カンジダ」という真菌(カビの一種)が腸内で増えすぎるとさまざまな問題を引き起こします。

カンジダとは?

カンジダは、カビの仲間で通常は口のなかや腸、皮膚などに存在している「常在菌」です。 健康な状態では体に害を及ぼしません。 しかし、免疫力の低下や腸内細菌のバランスが崩れると、カンジダ菌が異常に増殖し、さまざまな健康被害をもたらします。

腸のカンジダが引き起こすさまざまな症状

- 消化不良や腹部膨満感

- 疲労感や倦怠感

- 精神的な不調

- 皮膚や爪の異常

- リーキーガット症候群やSIBO

カンジダ菌増殖の原因

糖分の過剰摂取

砂糖や精製された炭水化物は、カンジダ菌の好むエネルギー源です。過剰な摂取を避けることで、菌の増殖を抑えることができます。

抗生物質の乱用

抗生物質は病原菌だけでなく、腸内の善玉菌も殺してしまいます。これにより、カンジダ菌が増殖しやすい環境が生まれます。

ストレス

ストレスは免疫力を低下させ、カンジダ菌の増殖を助長する可能性があります。

副腎疲労

副腎疲労によってコルチゾールのバランスが崩れると、免疫が低下しカンジダが増殖しやすくなります。

カンジダが引き起こす体内システム異常

- ミトコンドリア機能の低下

- 血糖調節障害

- 甲状腺機能低下

- 栄養の消化吸収障害

腸カンジダの診断方法

尿有機酸検査

尿中に出てくるカンジダ菌の代謝産物(有機酸)を測定します。

GI-MAP

便をPCRにかけることでカンジダ菌の遺伝子を検出します。

腸管バリアパネル

血液中のカンジダ菌に対する抗体を測定します。

遅延型フードアレルギー検査

腸管バリアパネルと同様に抗体を測定します。しかし検査の感度は腸管バリアパネルの方が高いです。

(※感度としては尿有機酸検査が最も高いと言われています)

腸カンジダの治療

腸カンジダの治療は抗生剤や抗菌作用のあるハーブを用いて治療します。

治療の流れ

1根本原因の治療(1〜2ヶ月)

カンジダは常在菌ですから、異常増殖をする原因を治療しておかないと、すぐに再発します。

特に食事と副腎疲労のケアは必須です。

2まずバイオフィルムはがし(1ヶ月)

①のケアができたら、治療を開始します。

カンジダは通常バイオフィルムというネバネバした物質で身を守っています。

これでは抗菌薬が届かないため、消化酵素を用いてバイオフィルムをはがします。

3抗菌薬、抗菌ハーブの投与(8週間)

4リーキーガットの修復(1〜2ヶ月)

カンジダが減少したらリーキガットの修復を行います。

5腸内環境の維持(半年〜)

上記の経過で概ね半年から1年程度かかります。

ピロリ菌感染症

ピロリ菌(Helicobacter pylori)とは

胃の粘膜に感染する細菌で、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんなどの病気を引き起こすことがあります。

ピロリ菌は、胃の中の強酸性環境でも生き延びることができる特別な酵素を持っていて、取り除くには除菌のための抗生剤などが必要です。

感染経路

主に幼少期に口から感染することが多いです3。 家族内での感染が一般的で、食べ物や水を介して感染することが考えられています。

症状

初期段階では無症状のことが多いです。

感染が進行すると、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどの症状が現れることがあります。

一般的異な検査で陰性でも、感度の良い検査で陽性が見つかることもあり、その場合に除菌で症状が改善するケースもあります。

ピロリ菌の診断方法

- 胃カメラを使った内視鏡検査

- 尿素呼気試験、血液による抗体検査、便検査など。(最も感度が高いのは 便検査のGI-map)

治療方法

- ピロリ菌の除菌治療には、抗生物質と胃酸分泌抑制薬を組み合わせた薬を服用します。

- 一次除菌が成功しない場合は、二次除菌が行われます。

ピロリ菌感染症は、早期発見と適切な治療が重要です。

胃の不調や家族歴がある場合は、医師に相談して検査を受けることをお勧めします。

栄養療法の流れと各種バイオロジカル検査について

1無料相談

栄養療法について知りたい方やご自身に合うかわからないという方、費用の確認等のご相談を当院の医師あるいはスタッフが伺います。下記メールアドレスでご相談ください。

※お電話でのご相談はできませんので、ご了承ください。

2診察

事前にWEB問診にお答えいただきますとスムーズに診察へご案内させていただきます。

診察の中で必要な検査や治療の流れ、食事・栄養指導を行います。

(状況により一部スタッフが説明や指導を行う場合があります。)

料金

| 費用(税込) | |

| 診察+カウンセリング(検査料金は含みません) | 初診11,000円/45分 再診5,500円/20分以内 以降初診再診ともに延長10分ごとに2,200円 |

3検査

バイオロジカル検査で根本原因を特定

最初にミネラル検査(オリゴスキャン)と栄養採血解析を受ける事をおすすめしています。

食事やサプリメントで改善ができない場合は、より詳しい結果を知るために他の検査を受けていただきます。

栄養採血解析で自分を知る

採血の結果から、不足している栄養素や代謝を推測します。

以下の内容を採血で確認します。

- 不足している栄養素

- 副腎疲労

- ミトコンドリアの機能

- 慢性炎症

- 酸化ストレス

- 胃腸の状態

栄養採血解析検査項目

白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、白血球像、網状赤血球

総蛋白、アルブミン、A/G比、タンパク分画、AST、ALT、LDH、ALP、γGT、コリンエステラーゼ、総ビリルビン、直接ビリルビン、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、CK血清ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅、無機リン、鉄、フェリチン、総鉄結合能、UIBC、アミラーゼ、血糖、ヘモグロビンA1c、1.5AG、インスリン、ペプシノーゲン1.2、ピロリ抗体、25OHビタミンD、TSH、FT4、FT3、総ホモシステイン、高感度CRP

オプション:脂肪酸分画(+3,000円)、酸化LDLコレステロール(sd-LDL)(+3,000円)

栄養採血解析の費用

| 費用(税込) | |

| 初回 | 18,000円 |

| フォローアップ | 15,000円 |

約2週間後に検査結果の説明を行います。その際に別途診察料で、5,000円かかります。

オリゴスキャン、毛髪ミネラル検査で足りないミネラルと有害金属がわかる

鉄、亜鉛、銅、マグネシウム等のミネラルが代謝酵素の補酵素として必要になります。

ミトコンドリアや脳の機能は、有害ミネラルによって低下させられます。

オリゴスキャン

光を手のひらの4か所に照射し、現時点での細胞内の必須ミネラルや有害金属を計測します。

毛髪ミネラル検査

3gの髪の毛を使用し、髪の毛の中の必須ミネラルや有害金属を計測します。

オリゴスキャンは体の中の蓄積量を計測し、毛髪ミネラル検査では有害ミネラルの排泄機能を計測します。

ミネラル測定検査の費用

| 費用(税込) | |

| オリゴスキャン | 18,900円 |

| 毛髪ミネラル検査 | 27,000円 |

尿有機酸検査

体内で行った代謝による最終産物が尿の中に含まれて、排出されます。

最終産物の計測で以下の内容を確認します。

- カンジタやその他腸内のカビ、悪性細菌の増加傾向

- ミトコンドリアの機能

- セロトニンやノルアドレナリン、ドーパミン等の神経伝達物質の量

- 解毒の程度

尿有機酸検査の費用

| 費用(税込) | |

| 尿有機酸検査 | 44,000円 |

※別途、検査送料がかかります。

リーキーガットの状態を調べるための検査が2つあります。

IgGフードアレルギー検査(遅延型フードアレルギー)

腸管バリア検査

IgGフードアレルギー検査

アレルギーには2つあり、即時反応型アレルギーと遅延反応型アレルギーがあります。

食べた直後~数時間で痒みや湿疹等の症状が出るのは即時反応型アレルギーと言い、基本医療機関でアレルギーの検査を行う場合は即時反応型(IgE)です。

遅延型反応(IgG)アレルギーは、頭痛、倦怠感、気分の不調、下痢、腹痛など、数時間から数日後に様々な症状として現れ、アレルギーと気づかずに不調が続くことがあります。

遅延反応型アレルギー検査は、反応する物質の多さからリーキーガットの状態の悪化具合を確認するための検査です。さらに、治療中に避けるべき食材を特定することもできます。

腸管バリア検査

リーキーガット(Leaky Gut:漏れる腸)とは、腸管上皮が炎症を起こし、タイトジャンクションが開くことで、通常は通過できない未消化の食物分子やカンジダなどが腸壁を通過できる状態を指します。

この検査では、主要な4つのマーカー(カンジダ、ゾヌリン、オクルディン、LPS)に対するIgG抗体+C3dおよびIgA抗体(全8項目)を計測します。

費用

| 費用(税込) | |

| 遅延型反応(IgG)食物過敏検査120項目(セミパネル) | 39,000円 |

| 腸管バリアパネル | 30,000円 |

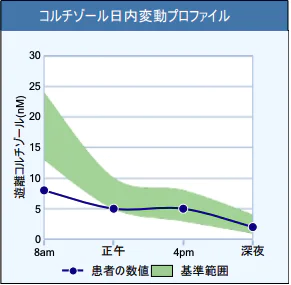

コルチゾール日内変動検査(副腎ストレス検査)

副腎から分泌されるコルチゾールは、生命維持に欠かせない重要なホルモンです。

コルチゾールの分泌量は起床時に最も高く、徐々に低下し、就寝時には最低レベルとなることで安らかな眠りをサポートします。

しかし、低血糖、慢性炎症、ストレスなどが原因でこの「日内変動」が乱れると、疲労や不眠といった不調を引き起こすことがあります。この検査では、起床から就寝まで1日4回唾液を採取し、コルチゾールの日内変動を測定します。

コルチゾール日内変動検査(副腎ストレス検査)の費用

| 費用(税込) | |

| 唾液コルチゾル検査(採取4回+DHEA) | 33,000円 |

総合便検査(GI-MAP)

現在最も腸内環境の詳細な検査ができるのは、GI-MAPという便検査です。

以下の内容を確認します。

- 共生細菌(善玉菌)、悪性細菌の増加、日和見菌、の増減

- 寄生虫や病原体への感染

- カビの増加

- 消化管の消化機能

- 腸粘膜の炎症度合

- ピロリ菌感染の確認(ピロリ菌の感度は最も高いです)

栄養療法を試しても思うような改善が見られない場合、腸管の慢性感染が原因となっていることがあります。

その場合、病原体に応じた抗生物質やサプリメントを使用することで、症状が改善することがあります。

費用

| 費用(税込) | |

| 総合便検査(GI-MAP)+ゾヌリン検査 | 70,000円 |

リーキーガットの悪化を進めるゾヌリンの計測も一緒に行う事をおすすします。

4治療

栄養療法は順序として望ましい流れがあり、どのような状態でも基本的に下記のように進めます。

- 根本原因へのアプローチ

治療のために最も重要なのは、血糖値の安定と腸内環境を整えることです。

そのためにまず、砂糖、グルテン(小麦)、カゼイン(牛乳)、カフェイン、アルコールの「5F」を減らすことから始めます。また、低血糖対策として食事全体における糖質の割合を減らしたんぱく質に置き換えたり、主食をできるだけ複合炭水化物にしたり、適切なタイミングで補食を取り入れたりして血糖値の安定を目指します。 - ミトコンドリア機能回復と副腎疲労の治療

体中の細胞に存在しているミトコンドリアが機能しなければ、なかなか前に進みません。

また、副腎疲労による免疫低下が続くと腸内環境の改善も難しくなり、治療が停滞してしまいます。

ミトコンドリア機能の向上と副腎疲労の回復は、栄養療法を成功させる上で欠かせない鍵といえるでしょう。 - 腸カンジダ、ピロリ菌、SIBOの除菌治療

ミトコンドリア機能と副腎疲労が一定まで回復しましたら、腸内細菌、カンジダの治療を始めます。 - 肝機能改善でデトックス

腸の状態が改善されると、肝臓の機能も回復し、体内に蓄積された有害物質の解毒が進みます。

解毒が進むことで、ミトコンドリアの機能がさらに回復します。

有害ミネラルが多く溜まっている方はデトックスの追加をおすすめしております。

治療のポイント

食事・運動・睡眠

栄養療法において、食事、運動、睡眠の改善は欠かせない要素です。

食事に重点を置く方が多いですが、運動や睡眠へのアプローチも必要と言えます。

これらを無視すると、十分な改善は期待できません。

ストレス対策

副腎疲労の主な原因は、慢性的なストレスです。自分の心身にとっての一番のストレスは何なのか、しっかりまず自分と向き合い、できるだけ明確にしましょう。

しかしストレスの原因が明確であっても、対策を講じなければ改善は期待できません。

最短距離で最大の効果をあげる方法は何か、一緒に見つけていきましょう。

ストレス原因が勤務先にあるなど仮に個人での対策だけでは難しそうな場合でも、今までの産業医としての経験からお役にたてることもありますので、ご相談ください。

治療の7割は根本原因の改善で解決できます。まずは焦らず、根本原因の治療にしっかり取り組みましょう。

栄養指導について

You are what you eat. (あなたはあなたの食べたものでできている)という言葉があります。

病気の原因に食習慣が占める割合は大きいのですが、実際どのように改善していけば良いのか、意外とわかりにくいことも多いです。

当院では、診断結果をもとに、具体的な食事内容の指導と、足りない栄養素や必要な機能性をもつサプリメントの紹介などを、医師あるいは栄養療法の研修を受けた有資格スタッフが行います。